芯片能夠替代人體器官嗎?科學(xué)就是這么神奇

隨著AI技術(shù)的發(fā)展,“個性化醫(yī)療”在近年來頻頻被提起,“個性化”象征的“精準(zhǔn)”“高效”“智慧”使其成為改變醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀的有效切入點。比如智能導(dǎo)診與患者實現(xiàn)互動,智能監(jiān)測設(shè)備幫助進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)的追蹤和個性化定制等。那么,個性化醫(yī)療只能被AI醫(yī)療產(chǎn)品定義嗎?恐怕不然。今天,就想跟大家聊聊另一層意義上的個性化醫(yī)療技術(shù)——“器官芯片”。

化整為零,真正的“個性化”醫(yī)療

說起個性化醫(yī)療,我們腦海中首先想到的就是基因醫(yī)療,也就是以個人基因組信息為基礎(chǔ),結(jié)合相關(guān)內(nèi)環(huán)境信息,為病人量身設(shè)計出最佳治療方案的一種定制醫(yī)療模式。

基因檢測和治療固然能為個性化醫(yī)療提供基礎(chǔ),目前也有通過基因檢測發(fā)現(xiàn)癌癥、糖尿病,進(jìn)而采取精準(zhǔn)醫(yī)療手段延緩病情的案例,但是,從基因醫(yī)療的發(fā)展進(jìn)程來看,除少數(shù)疾病外,基因與疾病的關(guān)聯(lián)性難以確定,比如“漸凍癥”(ALS),數(shù)據(jù)顯示,僅有少部分ALS與基因缺陷相關(guān),而90%的散發(fā)性案例發(fā)病原因仍是未解之謎。

所以,將人體的整個基因程序列入個性化醫(yī)療的參考之列,其實是不太靠譜的。這時,器官芯片的出現(xiàn)給了人們新的參考指標(biāo)。

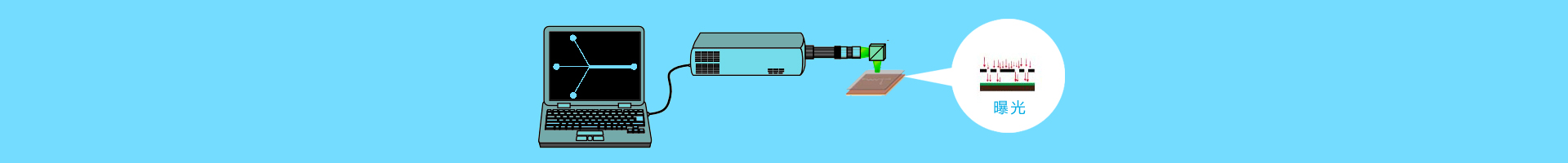

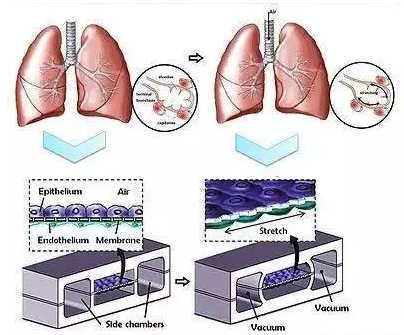

“器官芯片”這個概念由來已久,在2016年就被達(dá)沃斯論壇列為“十大新興技術(shù)”之一。根據(jù)中國科學(xué)院院刊的說法,器官芯片,指的是一種在芯片上構(gòu)建的器官生理微系統(tǒng),它以微流控芯片為核心,通過與細(xì)胞生物學(xué)、生物材料和工程學(xué)等多種方法相結(jié)合,可以在體外模擬構(gòu)建包含有多種活體細(xì)胞、功能組織界面、生物流體和機械力刺激等復(fù)雜因素的組織器官微環(huán)境,,反映人體組織器官的主要結(jié)構(gòu)和功能體征。

簡單來說,就是在體外構(gòu)建一個人體內(nèi)生物學(xué)組織器官的簡化版本,只保留器官功能和人體病理生物學(xué)的特征。“器官芯片”于個性化醫(yī)療的意義在于,將人體化整為零,把對“人體”精確的診斷改換成對“器官”的精確診斷,提供更有效、更有針對性的治療。

通過利用患者來源干細(xì)胞,實現(xiàn)誘導(dǎo)多能干細(xì)胞來源器官模型的工程化構(gòu)建,使個體化的疾病風(fēng)險預(yù)測、藥物藥效評價、毒理評估和預(yù)后分析更加準(zhǔn)確。目前,也有科學(xué)家利用特定病人的干細(xì)胞,構(gòu)建功能性心臟組織,模擬累遺傳性心臟病模型。

除了實現(xiàn)對人類的個性化醫(yī)療,器官芯片還有一個明顯的好處,便是藥物測試。這一點,對動物試驗的改變將是革命性的。

一直以來,人們都是通過動物來試藥,暫且不論用動物做藥物測試是否人道。從實驗準(zhǔn)確性的角度來講,盡管動物與人類共享的基因比例高達(dá)99%,但剩下的1%,仍然會造成極大的變量,從而導(dǎo)致兩個物種之間產(chǎn)生巨大的生理差異。同一種藥物,在動物體內(nèi)和人體內(nèi)的反應(yīng)可能是截然不同的。即便是極小的表達(dá)差異,也會隨著藥物研發(fā)進(jìn)程的推進(jìn)而被不斷放大,最終導(dǎo)致整個項目的失敗。

“器官芯片”因為更接近人體,能夠更加有效地用于藥物測試,10月11日,《科學(xué)進(jìn)展》上就報告了一種在微流控芯片上制作神經(jīng)元和肌肉組織的3D方法,借助這種芯片,科學(xué)家可以替“漸凍人”試新藥。

結(jié)論:

個性化醫(yī)療發(fā)展至今,已經(jīng)積累了許多的技術(shù)成果。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,我們對“個性化”“精準(zhǔn)”也提出了更多的要求,器官芯片之于人類的意義,在于人們可以真正地“對癥下藥”,而不去“損傷”其他的組織器官。隨著人們研究的深入,器官芯片技術(shù)必將廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)等領(lǐng)域的研究中,為個性化醫(yī)療帶來更多可能。

(文章來源:搜狐科技小閱微草堂 轉(zhuǎn)載僅供參考學(xué)習(xí)及傳遞有用信息,版權(quán)歸原作者所有,如侵犯權(quán)益,請聯(lián)系刪除)