用于儲能應用的微流控和納米材料

納米結構已成為控制材料電化學性能的關鍵因素。開發具有多種化學成分和形態的新型納米材料能夠制造具有各向異性結構和優異電氣和機械性能的電極。

通過利用流體力學定律,微流控可以幫助研究人員制造出具有獨特尺寸和精確控制形狀的納米顆粒,從而為設計下一代大功率儲能設備開辟了可能性。

電力對現代社會至關重要,是全球使用的主要電力形式之一。高效的存儲和電力供應是許多家庭和工業應用必不可少的技術,例如便攜式消費電子產品、醫療設備和電動汽車。

有幾個因素支撐著納米材料在儲能應用中的不斷增長。納米結構是提高各種材料電化學性能的關鍵因素之一。這是通過利用各種電荷存儲機制來實現的,例如基于表面的離子吸附、贗電容和擴散限制插層過程。

最近開發的新型高性能納米材料,如氧化還原活性過渡金屬碳化物(MXenes),產生了導電率超過碳和其他傳統材料的新型電極材料。此外,創建碳-硅和碳-硫等納米復合混合結構,以及開發通用的納米結構方法,可以為實現下一代高功率和長壽命儲能器件提供解決方案。

與傳統的電池和超級電容器材料相比,納米材料提供了大大改善的離子傳輸和電子導電性。這些特性使基于納米材料的電極能夠承受高電流和多次充放電循環,從而為高效儲能提供了有前景的解決方案。

然而,與在儲能應用中使用此類材料相關的許多挑戰仍未解決。目前,多壁碳納米管添加劑和碳包覆硅顆粒(用于鋰離子電池電極)是唯一用于商業設備的納米材料。

與傳統制造工藝不同,使用納米材料構建復雜的電極架構需要創新的制造方法,例如 3D 打印、溶液自組裝、原子層沉積和其他先進技術,以確保對制造過程進行精確控制。這種先進的方法還可以為消費產品開發靈活、可拉伸和可穿戴的能量存儲和收集解決方案。

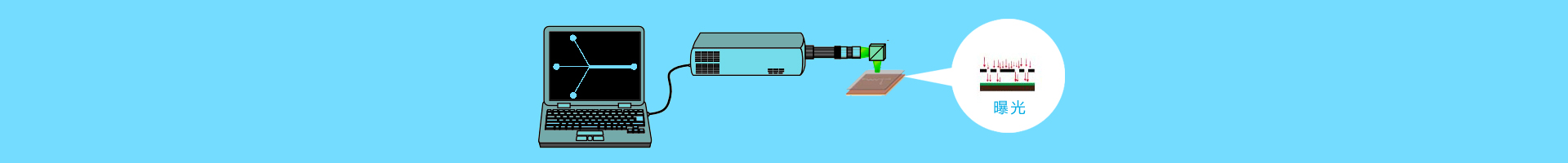

微流控利用特定幾何形狀的微觀通道和腔室中流體的運動和混合,將樣品制備、反應、分離和檢測集成在一個設備中。由于微流控反應器中毛細管的小尺寸以及由此產生的大表面積與體積比,微流控技術提供了克服傳統納米材料合成方法的一些最關鍵缺點的方法。

這些特征允許快速和均勻的傳質以及對合成納米材料特性的卓越控制。此外,這種微型反應器的尺寸減小和獨特的幾何形狀需要更小的試劑體積,并且能夠精確控制流體混合、改善傳熱、易于自動化并大大縮短反應時間。

與傳統納米粒子合成方法相比,使用微流控方法的優勢導致在制備高度穩定、均勻、單分散的納米材料中更多地使用微流控。

通過采用多相微流控系統,韓國浦項科技大學的研究人員合成了多種基于導電聚合物和金屬有機骨架前體的多孔納米顆粒,這些納米顆粒具有高導電性和大電容。

類似的微流控方法使北京清華大學的一個研究小組能夠制造出尺寸分布均勻、超薄層狀結構、大比表面積和出色電化學活性的還原氧化石墨烯和二硫化鉬納米片。這種納米片因其可調節的帶隙、低骨架密度以及良好的電子傳導和離子存儲物理化學性質而被認為是超級電容器和電池的理想電極材料。

通過進一步完善納米級合成的微流控方法,青島大學和中國北京理工大學的研究人員開發了一種微流控芯片,可以連續旋轉適合大規模生產的石墨烯基纖維超級電容器。

對還原氧化石墨烯和海藻酸鈣-聚乙烯醇之間反應的卓越控制產生了一種基于納米纖維的超級電容器裝置,其中海藻酸鈣-聚乙烯醇電解質本質上由兩個還原氧化石墨烯電極層壓,并直接在微流控中添加碳納米管渠道。

研究人員還證明,該技術可以擴展到微流控 3D 打印方法,能夠制造具有超過 109 mWh cm -3的超高能量密度和在循環耐久性下無與倫比的機械穩定性的基于 2D 微織物的超級電容器。

這些有希望的結果表明,微流控技術有可能在未來主導儲能領域,促進納米和微米構件、一維微纖維和二維微纖維的合成,用于大規模生產纖維基超級電容器和電池。

標簽: 微流控 微流控芯片 納米材料