新型體外血管模型更益于藥物篩選

近日從上海海洋大學獲悉,該校與哈佛合作的一個研究團隊發明了一種在結構與功能上均能模擬人體內血管的體外血管模型,可在體外器官芯片中連接各個器官組織,更有益于藥物篩選及過敏原測試。作為封面文章,近日,該成果發表在生化技術領域權威的學術刊物《Lab on a Chip》上。

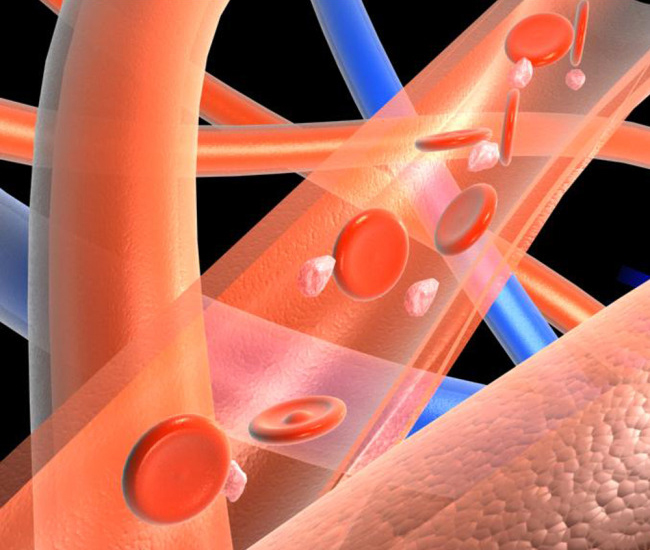

器官芯片是把人體不同組織及器官小型化或微型化后,通過微流控系統連接在一起,以便在體外研究相對應體內的各項生物學和生理學參數的實驗平臺。然而長期以來體外的血管模型是基于模塊化的芯片,體積較大無法模擬血管在體內的結構。由上海海洋大學教授張煒佳以及美國波士頓哈佛醫學院、布萊根及婦女醫院張宇講師和阿里·哈德姆侯賽尼教授帶領的團隊,提出新的設計:將這些體外模型也做成與人體血管類似的管狀結構,賦以其生物學活性,達到對于結構與功能上的雙重模擬。

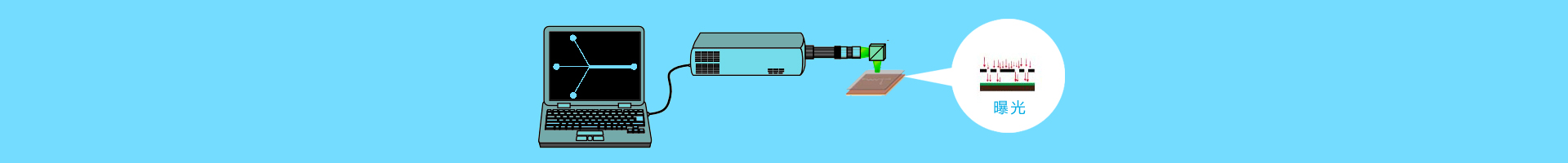

“基于上述思想,我們利用一種基于聚二甲硅氧烷的彈性材料制備出一系列不同直徑、管壁厚度,以及力學性能的管狀結構,用于模擬人體內具有不同物理參數的各類血管。這些彈性材料對于氧氣有通透性,從而達到該血管模型對于氧氣的運輸。在此基礎上,他們將這些血管模型內壁培養上一層血管內皮細胞來同時模擬人體血管的生物學功能,并證明了其對于不同抗癌和心血管藥物的生物學響應。”張煒佳說。

據張宇說,相比于傳統模塊化的血管芯片,該血管模型不僅能夠作為單獨的血管模型進行藥物篩選,并且能夠用于連接同一個平臺上的不同器官芯片,從而達到對人體內器官構型的高度仿真模擬。

標簽: 微流控 器官芯片 藥物篩選 血管模型