未來3D打印技術(shù)在生物工程領(lǐng)域的五大應(yīng)用

醫(yī)療行業(yè)應(yīng)用3D打印技術(shù)的歷史始于上世紀(jì)80年代的醫(yī)療模型制造,隨著3D打印技術(shù)和醫(yī)用3D打印材料技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)階段3D打印技術(shù)已被應(yīng)用義齒加工和骨科植入物的直接制造領(lǐng)域。在未來,3D打印技術(shù)的應(yīng)用是與生命科學(xué)、生物工程技術(shù)相結(jié)合,制造具有生物活性的組織和器官。

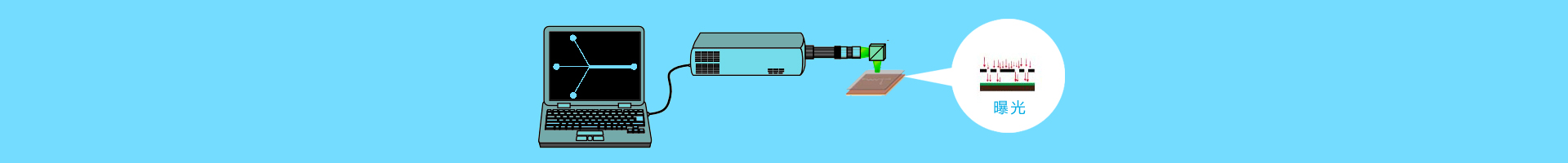

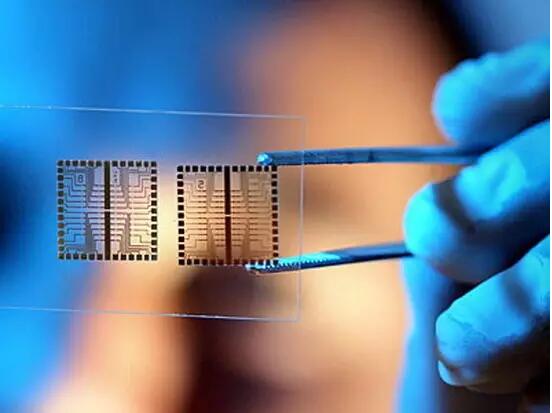

1. 器官生物芯片定制

器官生物芯片

器官生物芯片是指在微流控生物芯片上制造出微觀的人體組織,它們的作用是模仿人體組織的功能。比如腸道芯片,是模擬人的腸道的成長(zhǎng)環(huán)境,腸道器官結(jié)構(gòu),研究藥物、食物在腸道的吸收狀況和吸收效率等問題。器官生物芯片在進(jìn)行生物學(xué)研究和藥物篩選實(shí)驗(yàn)時(shí)往往比二維的細(xì)胞培養(yǎng)方式更加有效。傳統(tǒng)的微流控芯片制造技術(shù)是勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè),不利于實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)的快速迭代和快速制造。將3D打印技術(shù)用于制造微流控生物芯片則可以在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)實(shí)現(xiàn)微型流體通道的快速制造,有利于設(shè)計(jì)的快速迭代,提高基于微流控研究的跨學(xué)科性。

或許在未來,先進(jìn)的生物3D打印機(jī)不僅可以打印微流控平臺(tái),還可以同時(shí)在微流控平臺(tái)中直接打印出定制化的微觀人體組織。

2.皮膚制造

人造皮膚

生物3D打印的皮膚有望用于治療燒傷或者是有慢性創(chuàng)口的患者。目前生物3D打印技術(shù)已可以制造出具有完整功能的人造皮膚,該技術(shù)在一些關(guān)鍵的皮膚組織工程學(xué)方面的潛力已體現(xiàn)出來,包括構(gòu)建色素和皮膚老化模型、制造血管網(wǎng)絡(luò)和毛囊。盡管生物打印皮膚技術(shù)的臨床應(yīng)用仍處在非常早期的階段,但一些有價(jià)值的臨床前動(dòng)物實(shí)驗(yàn)已經(jīng)正在進(jìn)行。例如,維克森林大學(xué)通過噴墨生物3D打印技術(shù)制造皮膚,在使用該皮膚對(duì)小鼠缺損的皮膚進(jìn)行原位修復(fù)時(shí)取得了良好的細(xì)胞存活和皮膚修復(fù)結(jié)果。

3. 面部重建

人體的顱面部區(qū)域由幾種復(fù)雜的組織構(gòu)成,包括:骨、軟骨、肌肉、韌帶和皮膚,以及血管和神經(jīng)等。如果組織出現(xiàn)創(chuàng)傷或者具有先天性缺陷則會(huì)影響到人的容貌。在過去的幾十年中,這種顱面部缺損的重建技術(shù)一直在發(fā)展,例如,從截取人體其他部位的骨骼進(jìn)行下頜骨修復(fù),發(fā)展到使用3D打印的鈦合金定制化植入物進(jìn)行下頜骨重建。盡管使用現(xiàn)有的技術(shù)已實(shí)現(xiàn)了面部重建的治療目的,但由于植入物的使用壽命以及可能發(fā)生的感染等因素,顱面部修復(fù)技術(shù)并沒有停止發(fā)展的腳步,而生物3D打印技術(shù)和組織工程學(xué)正是發(fā)展方向之一。

4. 插入式血管

3D打印血管化網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)

在人造組織內(nèi)生成血管對(duì)于移植后確保組織存活及維持器官功能是必要的。然而,制造帶血管網(wǎng)絡(luò)的組織和器官,并在植入后可直接與人體動(dòng)脈或靜脈相連接是醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的一大挑戰(zhàn)。2016年,哈佛大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(SEAS)就與該校Wyss生物工程研究所聯(lián)手在這方面取得了新的突破:他們發(fā)明了一種新的方法,能夠3D打印出厚度足夠的血管化網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu),而這種結(jié)構(gòu)能讓液體、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和細(xì)胞生長(zhǎng)因子順利進(jìn)入,保證植入其中的細(xì)胞存活并促進(jìn)它們生長(zhǎng),最終形成完成的功能性組織。

5. 藥物篩選

生物3D打印技術(shù)將可以用于微流控器官生物芯片的定制化制造。定制化器官芯片的其中一個(gè)重要作用就是用于藥物篩選。藥物篩選指的是采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑢?duì)可能作為藥物使用的物質(zhì)(采樣)進(jìn)行生物活性、藥理作用及藥用價(jià)值的評(píng)估過程。傳統(tǒng)的藥物篩選方法有高通量篩選、動(dòng)物篩選模型、高內(nèi)涵篩選、虛擬藥物篩選等,其中高通量篩選是目前藥物篩選的主流方法。

現(xiàn)有的藥物篩選技術(shù)都屬于體外藥物篩選,大多是在培養(yǎng)皿中平面培養(yǎng)細(xì)胞進(jìn)行篩選試驗(yàn),由于在體外比較難以模擬活性細(xì)胞在體內(nèi)的生長(zhǎng)環(huán)境,就容易導(dǎo)致藥效準(zhǔn)確度不高的后果出現(xiàn)。現(xiàn)有的體內(nèi)篩選技術(shù)是在動(dòng)物身上,由于動(dòng)物與人體內(nèi)的環(huán)境存在種屬差別,并且試驗(yàn)成本高,因此實(shí)驗(yàn)效果同樣并不理想。

3D 打印藥物篩選主要是基于細(xì)胞3D打印技術(shù),將細(xì)胞按照三維建模的模型打印出來,而這種三維結(jié)構(gòu)是按照人體結(jié)構(gòu)構(gòu)建出的適合細(xì)胞黏附、生長(zhǎng)、遷移的結(jié)構(gòu),相比其他篩選方法,此種細(xì)胞結(jié)構(gòu)更相似人體中的生長(zhǎng)環(huán)境,因此能夠得到更準(zhǔn)確的篩選結(jié)果。

6.生物3D打印發(fā)展過程中所存在的問題

6.1研究進(jìn)程緩慢,尚處于研究初期

從行業(yè)層面來看,生物3D打印不僅僅是一個(gè)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的問題,而是集生命科學(xué)、材料學(xué)、信息技術(shù)、組織工程、制造學(xué)、臨床試驗(yàn)等交叉的一門大學(xué)科。能夠打印出活體器官等復(fù)雜生命體從來都不是僅靠生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展就能夠?qū)崿F(xiàn)的,距離真正意義上的生物3D打印究竟還有多遠(yuǎn),可能并不是我們想象的那樣容易實(shí)現(xiàn)。

目前來看,生物3D打印仍處于研究初期,目前對(duì)于材料、打印方法、組織結(jié)構(gòu)、基因科學(xué)等的研究還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能支撐活體生物器官的打印,上述各技術(shù)組成部分基本都處于獨(dú)立研究階段,尚未呈現(xiàn)一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的研究機(jī)制。

6.2. 醫(yī)療器械的審批過程緩慢

醫(yī)療領(lǐng)域的可植入人體的植入物能否成為合法合規(guī)的產(chǎn)品,取決于能否獲得國(guó)家的審批,在美國(guó)需獲得FDA 的審批,在歐洲須獲得CE認(rèn)證,在中國(guó)需獲得CFDA(國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局)的注冊(cè)審批。

我國(guó)將醫(yī)療器械分為三類,第一類醫(yī)療器械是指通過常規(guī)管理足以保證其安全性、有效性的醫(yī)療器械;第二類醫(yī)療器械是指對(duì)其安全性、有效性應(yīng)當(dāng)加以控制的醫(yī)療器械;第三類醫(yī)療器械是指植入人體,用于支持、維持生命,對(duì)人體具有潛在危險(xiǎn),對(duì)其安全性、有效性必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械。

1)大多生物3D 打印植入物屬于三類醫(yī)療器械,其安全性和有效性需進(jìn)行十分嚴(yán)格的檢驗(yàn),注冊(cè)審批的流程一般為:研發(fā)設(shè)計(jì)階段(至少1-2 年)——理化生物學(xué)評(píng)測(cè)階段(至少1 年)——臨床試驗(yàn)階段(至少2-3 年)——注冊(cè)報(bào)批階段(1 年)——上市。假設(shè)從研發(fā)到試驗(yàn)均一切順利,產(chǎn)品面市的整個(gè)流程也至少需要6-7 年的時(shí)間,而目前針對(duì)含細(xì)胞的生物打印制品,各國(guó)都還未出臺(tái)相應(yīng)的注冊(cè)法規(guī),監(jiān)管也是相當(dāng)?shù)膰?yán)格,因此生物3D打印的產(chǎn)業(yè)化之路將更加漫長(zhǎng)。(文章來自:3D打印文化博物館轉(zhuǎn)載僅供參考學(xué)習(xí)及傳遞有用信息,版權(quán)歸原作者所有,如侵犯權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系刪除)

標(biāo)簽: 3D打印技術(shù) 生物工程