告別熱注,工業(yè)界擁抱微流控(Microfluidic)合成技術(shù)

這周這篇文章,我著重想介紹一種納米晶合成手段——微流控技術(shù)(Microfluidic Technology)。

工業(yè)化時(shí)代的生產(chǎn)要求大致可以概括成,自動(dòng)化,可控,可重復(fù),產(chǎn)量大。而這些特點(diǎn),微流控技術(shù)都可以很完美的實(shí)現(xiàn)。在我看來(lái),這種自動(dòng)化可控合成技術(shù)未來(lái)會(huì)成為工業(yè)屆合成量子點(diǎn)(Quantum Dots)材料的扛把子。而傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室所使用的濕化學(xué)合成(Wet Lab Synthesis)法,未來(lái)只會(huì)是研究人員為微流控合成尋找合適反應(yīng)條件的一種試錯(cuò)方法。

因?yàn)檫@個(gè)專欄主要討論的是鈣鈦礦材料。所以微流控技術(shù)合成其它量子點(diǎn)材料的應(yīng)用我并不會(huì)涉及,不過(guò)就目前而言,微流控技術(shù)除了傳統(tǒng)研究重心金屬硫族化合物(CdSe, PbS, PbSe, CdSeTe),連核/殼結(jié)構(gòu)(CuInS2/ZnS)也可以實(shí)現(xiàn)。

介紹微流控技術(shù)合成鈣鈦礦量子點(diǎn)(Perovskite Quantum Dots)材料之前,首先得了解傳統(tǒng)上我們?cè)趺丛趯?shí)驗(yàn)室合成鈣鈦礦量子點(diǎn)。

這一部分的簡(jiǎn)介來(lái)自 中國(guó)科學(xué)院博士生@MingmingRuyue

所寫(xiě)的文章,這里節(jié)選的是第二節(jié),有刪改。

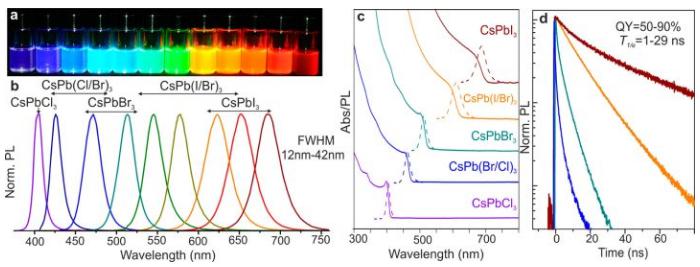

2015年,瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院,Kovalenko 團(tuán)隊(duì)首次報(bào)道在實(shí)驗(yàn)室通過(guò)熱注法(Hot-injection)合成CsPbX3量子點(diǎn)材料。

通過(guò)改變鹵化鉛的比例可以用同一種方法合成能隙不同的鈣鈦礦量子點(diǎn)

而背后的化學(xué)反應(yīng)方程式如下:2CsOL+3PbX2 2CsPbX3+Pb(OL)2,其中OL=Oleate。

這種熱注法的基本原理是:首先將銫(Cs)鹽(通常為碳酸銫或者醋酸銫)在高溫和惰性氣體保護(hù)下與油酸(Oleic Acid, OA)反應(yīng)生成油酸銫(CsOL),之后將油酸銫的1-十八烯(1-Octadecene, ODE)溶液注入到一定溫度(120-180 度)下,事先通過(guò)同樣利用加熱和惰性氣體保護(hù)的條件使鹵化鉛溶解的非極性溶劑1-十八烯中,在油酸和油胺(Oleylamine, OLA)的輔助控制下,快速合成CsPbX3納米晶體。通過(guò)控制反應(yīng)的溫度、時(shí)間、前驅(qū)體溶液的濃度以及表面活性劑的比例,可以很好的控制合成的CsPbX3納米晶體的形貌,產(chǎn)物形貌為立方體,根據(jù)熱注時(shí)溫度高低可以改變產(chǎn)物的形貌大小。

截止目前,這篇文章被引用超過(guò)1000次,該方法被廣泛應(yīng)用(我貢獻(xiàn)了3個(gè)引用)

此后,其他類似的合成方法相繼被世界各地的實(shí)驗(yàn)室所提出。包括過(guò)飽和重結(jié)晶,微波輔助法等等。但是這些合成方法只能使用于毫克或者克級(jí)別的實(shí)驗(yàn)室合成,等比例放大到千克甚至噸級(jí)別的合成,并不現(xiàn)實(shí)。

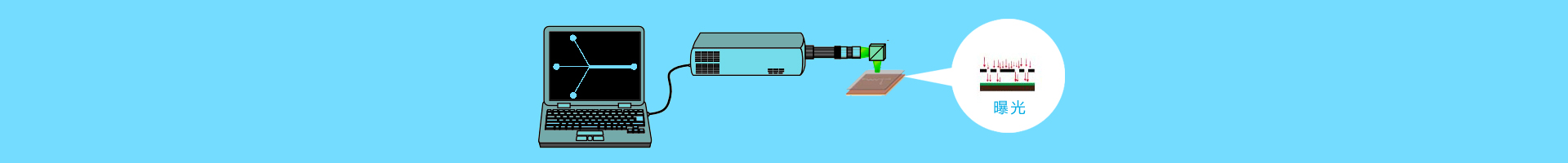

而真正為工業(yè)界欣喜的技術(shù),我想莫過(guò)于微流控方法了。微流控方法的機(jī)理見(jiàn)左。

微流控間斷流反應(yīng)器原理示意圖

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是反應(yīng)物前驅(qū)體溶解在溶劑A中,然后選取與A不相溶的B溶劑作為載液(Carrier Fluid)(在上圖的例子中,油就是載液),前驅(qū)體由注射泵(Syringe Pump)精確控制進(jìn)樣量,以CsPbBr3為例,特定比例的小劑量油酸銫和溴化鉛在PTFE 管內(nèi)混合形成一顆液滴,在載液油的運(yùn)送下前往加熱裝置(上圖黃銅色的金屬棒),以特定的流速通過(guò)環(huán)線,可以控制反應(yīng)時(shí)間從而產(chǎn)生粒徑不同的產(chǎn)物。并且,我們還可以添加組件,比如上圖中的LED/Lamp 原位測(cè)量量子點(diǎn)產(chǎn)物的吸收和熒光數(shù)據(jù)(On-line Absorbance and Fluorescence Detection),從而監(jiān)控合成過(guò)程。最終的產(chǎn)物會(huì)流出收集,因?yàn)檩d液油和反應(yīng)物所用的溶劑不相溶,最終的得到的混合液會(huì)上下分層,油還是天然的隔絕層,還可以防止產(chǎn)物在空氣中變質(zhì)。

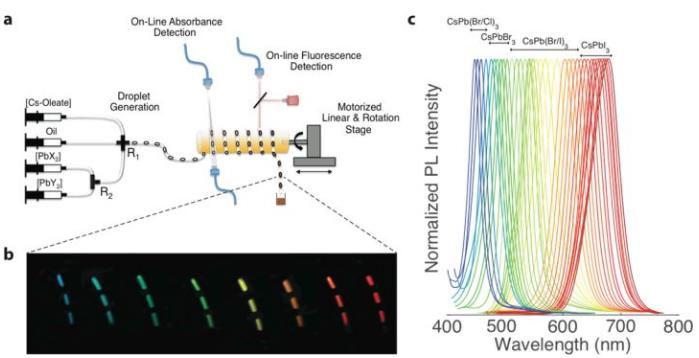

很簡(jiǎn)單的一個(gè)對(duì)比,此圖的右圖和最上面第一個(gè)圖的左圖中。人工合成或許也可以實(shí)現(xiàn),但是那樣未免太耗時(shí)耗力。

對(duì)于傳統(tǒng)的濕化學(xué)合成法,同一個(gè)人,每一次做的產(chǎn)物可能都會(huì)有不小的區(qū)別(手抖沒(méi)救!),而使用機(jī)器來(lái)做,輕松而且效果驚人。理論上可以達(dá)到以納米為單位調(diào)整鈣鈦礦量子點(diǎn)的光致發(fā)光峰(Photoluminescence, PL),上右圖。

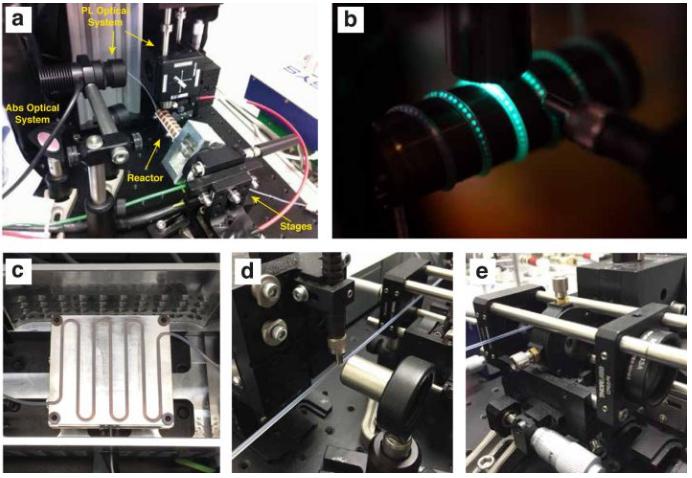

實(shí)驗(yàn)室真實(shí)的微流控反應(yīng)器,a. 完整版裝置;b.纏繞在加熱棒上的PTFE反應(yīng)管,可見(jiàn)中間的反應(yīng)液滴;c. PTFE反應(yīng)管在加熱板上(另一種加熱裝置);d. 原位熒光檢測(cè)器;e. 原位吸收光譜檢測(cè)器。

在我的上一篇文章中,我談到未來(lái)混搭版的鈣鈦礦材料是未來(lái),因?yàn)樗鼈冇懈玫姆€(wěn)定性以及性能。傳統(tǒng)的熱注入法對(duì)合成這種混搭版鈣鈦礦實(shí)在是無(wú)力,均一度和可重復(fù)性都會(huì)是很大的問(wèn)題。然而自動(dòng)化的微流控反應(yīng)器完美的解決了這個(gè)問(wèn)題。

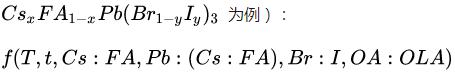

作為一個(gè)物理化學(xué)的博士生,鈣鈦礦材料的材料的合成其實(shí)歸根到底就是基于這樣一個(gè)公式

即產(chǎn)物粒徑和具體組分,取決于反應(yīng)溫度T,反應(yīng)時(shí)間t,Cs 和FA 的進(jìn)樣比,Pb 和A 位陽(yáng)離子的進(jìn)樣比,Br 和I 的進(jìn)樣比甚至表面活性劑油酸油胺的配比,而這個(gè)進(jìn)樣比可真不是產(chǎn)物試量x: 1-x 這樣簡(jiǎn)單,具體的反應(yīng)物配比要根據(jù)具體反應(yīng)條件的化學(xué)勢(shì)計(jì)算,而影響化學(xué)勢(shì)的因素實(shí)在是太多了。利用傳統(tǒng)的方法,找到所有的合適參數(shù)也不是不可能,就是實(shí)在是太麻煩了。

最后附上引文,其實(shí)這個(gè)領(lǐng)域的工作都是一個(gè)希臘小哥Lignos 做的(比我大一歲,但是牛逼到天際去了),他也是下面后三篇引文的一作。目前我還沒(méi)有看到他去用這個(gè)工作申請(qǐng)任何專利,但是我覺(jué)得無(wú)論最后工業(yè)化的鈣鈦礦微流控反應(yīng)器是什么樣子,這背后,他的這些工作都是基石。

References:

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl5048779

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.7b00088

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5b04981

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b01122

原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/37785110

(文章來(lái)源:知乎作者:ChaselLand 轉(zhuǎn)載僅供參考學(xué)習(xí)及傳遞有用信息,版權(quán)歸原作者所有,如侵犯權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系刪除)